ブログをご覧のみなさんこんにちは!![]()

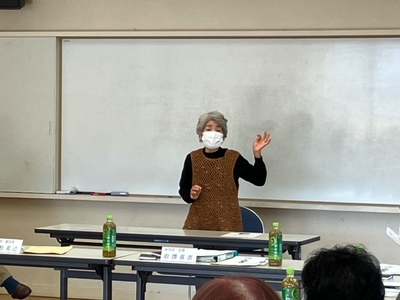

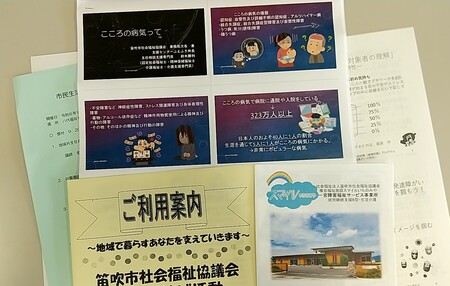

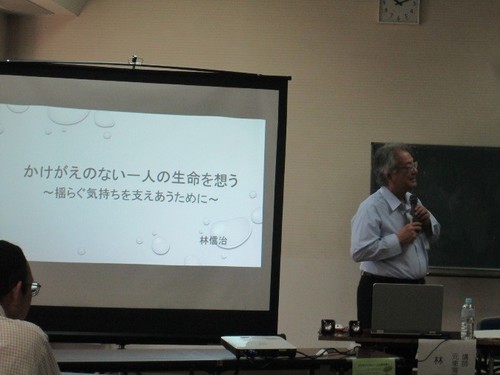

今日は、かけがえのない一人の命を想う学習会パート2「揺れる気持ちを支えあうために」と題して6月17日に笛吹市スコレーセンターで開催した様子をお伝えします。

当日は、当事者・家族・市民後見人関係者・福祉関係者等から31名の方にご参加いただきました。

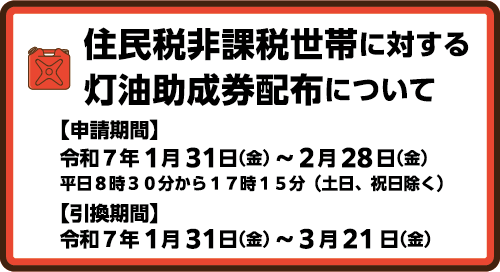

昨年11月に開催した「かけがえのない一人の命を想う学習会」絶対的な価値の視点から大好評だった東海学院大学で障害学の教授をされていた林信治氏に引き続き講義をお願い致しました。障害のある子どもを育てる親の気持ち「揺らぐ気持ち」を時間の経過とともに変化する状態、障害に包まれたわが子から、わが子の体の一部に障害があるといった受け入れ方、家族をつなぐ話せる場、揺らぐ気持ちの支えとなる家族会の役割、自分・家族・近隣・地域が相互に影響しあっていることを分かりやすく伝えていただきました。

*絶対的価値の再確認、人は存在することに価値があること

*子供の成長発達や家族の協力、仲間との交流などの営み

*日常生活や親の会などの活動を通じての地域、社会への働きかけ

⇒自分・家族・近隣・地域が相互に影響しあって、揺らぐ気持ちを支えあっていること![]()

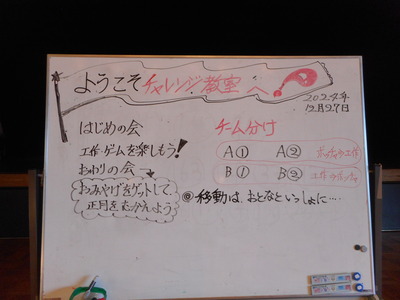

その後、講師を交えて参加者の皆さんと大きな円を作り意見交換を行いました。子育て中の親、子が成人を迎えた親、当事者、市民後見人関係者、福祉関係者等から講義を聴いて感じたことや、これから取り組んでいきたいことなど適宜講師のコメントをいただきながら行いました。

今日のまとめ![]()

・一人一人、皆違いがあり、「みんなちがってみんないい。」

・皆と一緒に話し合うことで親の気持ちが安定してくる。自己肯定感が増える。(障害の受容:否定<肯定)

・親(母親)自身の責任と感じるのでなく父親の協力も大事、ぽにぽに通信(わが子を普通かわいがる父)障害は体の一部でしかないこと。

・知り合いとつながりは違う。大事なことはコミュニケーションを図ること。コミュニケーションを図り繋がっていく。このことは地域の意識も変わっていくことに繋がっていく。

⇒日常生活を通じての理解で、揺らぎを小さくすることになり、安定した気持ちへ![]()

今日のテーマを通じて、知り合いから、コミュニケーションを図り繋がっていくことで地域の意識が変わっていくこと、大切さを講師の林さんから学びました。

笛吹市障害者総合支援法による法人後見支援事業の取り組みとして笛吹市社会福祉協議会が委託を受け開催いたしました。