山梨県弁護士会では、山梨県社会福祉士会と合同で、高齢者障害者権利擁護の視点で、虐待に関する勉強会を定期に行っています。

特に、山梨県弁護士会の高橋由美弁護士には、自立支援協議会の委員であったり、ジチョーが部会長を担っている相談支援部会でも、虐待勉強会での講師をお願いしたりと、様々な繋がりのなかでの協働を行っています。

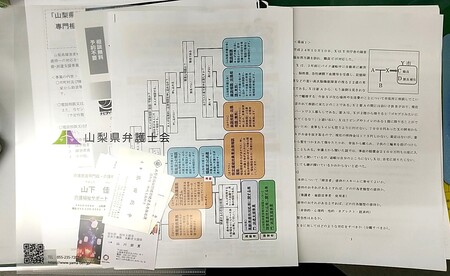

10月11日の15時から、甲府の弁護士会館にて行われた勉強会に参加しました。今回のテーマは障がい者虐待(ではないか)とされる事例を元に、何が虐待なのか、どのように関わるべきなのか、その際の課題は何かなどを、グループに分かれて協議します。

参加者は弁護士、包括支援センターの職員、市役所の各担当者、福祉事業所の職員、障がい福祉に関する相談員など、様々な方々が集まって、熱い協議を重ねていました。

この会に参加する割合としては、実は障がい福祉の現場からの職員は少ないのです。この日もわずか数人だけでした。

さて、今回の事例は、確かに障がいはあるけれど、障がい福祉の相談ではなく、家庭内の事象から市役所に訴えがあったケースとなっています。時間軸に従い4つのエピソードに分け、その中で起きた事件を元に、どのように考えるかの演習となります。

例えば、障がい者手帳を所有していない方は、障がい者と言えるのでしょうか。

こういった基本的な解釈から始まって、最後には相談員としての対応、行政の在り方、サービスでの対応の方法などを掘り下げていきます。

基本は、その置かれている状況によって、高齢者虐待の法律、障がい者虐待の法律、或いは児童虐待の法律などがあり、どの方法を用いるのが効果的であるとか、例えば夫婦間ならば比較的新しいDV防止法で介入するなども視野に入れて協議を行います。

こういった専門的知識も、弁護士が各グループに入っていますし、福祉の専門職としての視点からの意見も反映していくことが出来るのです。

この日も実に多くの意見が出て、予定時間2時間を超えての協議となりました。

とにかく、皆さんとても熱い。それだけ虐待を何とか防ぎたい、あったとしても良い方法で介入したいという前向きな気持ちがぶつかり合う勉強会でした。

我々福祉現場に居ると、確かに忙しく勉強する時間もないのが現状です。でも、虐待は常に周りで発生し、我々職員も、常に最善の対応を求められています。忙しいからこそ、学ぶ時間を作らないと、次は自分にその対応を求められてくるのですから。