部会長の鈴木です。

今年も、笛吹市自立支援協議会相談支援部会では、障がい者の虐待研修を開催しました。これは市内または峡東圏域の障がいに関わる相談員や各事業所の職員、社協職員、市役所職員を対象に、障がい者虐待をより深く理解していただくことを目的に実施しています。

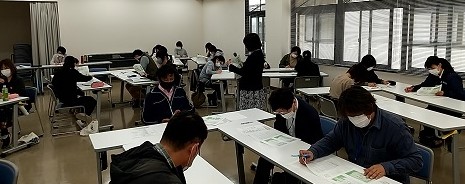

このコロナ禍で対面での研修会は避けてきましたが、事例を伴うグループワークが大事な研修会は対面で行いたいという要望が強く、基幹相談支援センターと協働し、コロナ対応をしっかりと行う事で実施しました。

この日の参加者は、過去最大の28人が集まりました。いつもは事業所から一人参加するかどうかですが、この虐待研修は内容を重視していただいているのか、1事業所から複数の職員が参加していました。皆さんの関心が如何に高いかが分かる状況です。

講師は毎年お願いしている、弁護士の高橋由美先生。高橋弁護士は、山梨県弁護士会の中でも高齢者障害者の権利擁護の部会長をされるほど、高齢者障がい者の虐待問題に取り組んでいます。

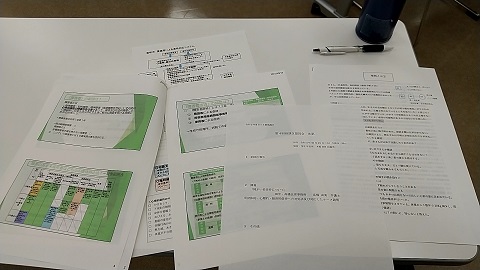

まずは高橋弁護士から、障がい者虐待の基礎的な講義をしていただき、虐待の発見や通報の重要性を学び、続いて待の類型や通報の流れなどを資料を元に説明していただきました。

大事な事は、「まずは通報」。 直接関わることの多い相談員や職員は、虐待者や虐待を受けていると思われる人を見ても心情的に通報することを戸惑ってしまいます。また、被害を受けている障がい者も、その後の虐待者との関わりで、はっきりと虐待されていると言いにくい状況もあります。そのため、通報が出来ずに手遅れになることもありました。

これらのことからも、「虐待されているかどうか」を確認する必要は無く、まずは通報をしていただくことが重要と説明されました。

その後は笛吹市が用意した事例を元に、1グループ4?5人に別れグループワークをしてもらいました。

今日用意したのは2つの事例。ひとつは親ときょうだいでの家族間の事例でした。

「虐待の類型は何?」「養護者は誰になるの?」「きょうだいの関係性は?」など、流石に現場にいる職員の方は全体を見ながら整理をしていきます。暴力を振るう、お金を搾取すると言った事件性から、家族間の調整をも課題にして、グループでの協議を行います。

基本的には虐待かどうか、は市の虐待対応のコアメンバーにより協議されていきますので、虐待がどうかを判断せずに通報して良いのです。でも、それでも家族間の調整で判断が迷ってしまう。そうなのです。流石にこういった場に出てきて勉強しようと言う皆さんです。困っている人を何とか救ってあげたいと思うからこそ、「虐待者にしても良いのか」と躊躇してしまうものです。

2つの事例を用意したものの、今日もあっという間に時間が過ぎ、一つの事例で時間が終わってしまいました。

最後に高橋弁護士の解説があり、協議は終了となりました。

この研修会を開催する目的として、こういった虐待でも自信をもって対応する必要があるからです。虐待は、する方にも相応の理由があるため、虐待者・被虐待者どちらも救う必要があります。またこの事例の様に、年代によっては複数の支援機関が関わることとなります。これらのチームで動くことの視点や発想も求められています。

自立支援協議会の虐待研修はこれで終了です。山梨県の障がい者の虐待研修はコロナで休止となっています。また来年も実施出来るよう考えていきますので、よろしくお願いします。

笛吹市自立支援協議会 相談支援部会長 鈴木勝利