山梨県笛吹市社会福祉協議会のサイトです。

スライドに住宅改修されたご自宅の様子など映しながら、

スライドに住宅改修されたご自宅の様子など映しながら、

12月28日(金)ボランティアひまわりの会による、

一人暮らしの高齢者等を対象とした手作りおせちの配食が行われました![]()

このおせち配食事業は「手作りのおせちを食べて、あたたかい気持ちで新年を迎えてもらいたい」と、ひまわりの会が設立された昭和52年から続けられています。

朝から会員21名が八代総合会館にて調理を開始![]()

グループに分かれて手際良く調理を進めていきます![]()

抜群のチームワークで、あっという間に出来上がっていきます![]()

盛り付けも位置を確認しながら、丁寧に心を込めて・・・

完成!!!とっても色鮮やかで美味しそうですね![]()

完成した50食のおせちは、会員と民生委員により対象となる方のお家に届けられました![]()

ボランティアさんと民生委員さんの訪問ににっこり笑顔が見られました![]()

おせちをもらった方たちは

「こんな豪華なおせちをいただけてありがたいね。」

「いつも顔を見に来てくれることが嬉しいよ!」

と感激されていました![]()

ひまわりの会では、農閑期に月1回お弁当の配達も行っています。

お弁当を届けながら地域の高齢者等の見守りを行うことで、

訪問先の高齢者の変化に気づき、具体的な支援に結びついたケースもあり、

高齢者が地域で安心して生活が出来るための大きな役割を担ってくれています![]()

この活動は平成30年12月30日の山梨日日新聞でも紹介していただきました。

八代地域相談窓口

平成30年12月26日(水)八代総合会館にて、

冬の子どもチャレンジ教室が開催されました![]()

今年立ち上がったボランティア団体"子ども子育てやつしろ"が

町内在住の小学生を対象に企画しました![]()

はじめの会では、『猛獣狩りに行こうよ♪』と大人も子どももみんなでオリエンテーション!

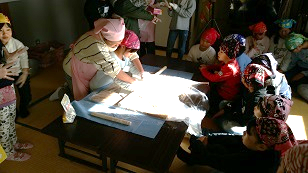

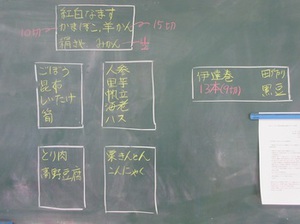

今回のチャレンジクッキングは『おほうとう作り』

ほうとうの麺は粉から作ります! こねて、伸ばして・・・

みんな包丁の使い方がとっても上手![]() 「いつもお家でお手伝いしてるんだね」と大人も関心

「いつもお家でお手伝いしてるんだね」と大人も関心![]()

食材のほとんどは趣旨に賛同いただいた企業・団体・地域の皆様からのご寄付です![]()

パルシステムさんからは鶏肉としめじを、(株)新和さんからはほうとうの麺になる地粉や煮干を、

地域の皆さんからはたくさんのお野菜をいただきました![]()

おかげでとっても具沢山になった美味しいおほうとうを、みんなでお話しながらいただきました![]()

災害時の非常食としても活用できるシリアルの試食も行いました![]()

朝食はシリアルという家庭も多いことが分かり、ひと手間加えるだけでお菓子にもなることも学びました![]()

お腹いっぱい食べた後は軽スポーツで楽しみました![]()

ボウリングシャトルやストラックアウト、

ボッチャは大人も子どももみんな初体験 ★

パラリンピックの競技としてテレビでも目にする機会があるこの競技。

是非経験させてあげたいと準備してくれました!

チーム対抗で勝負! 少しでも近くに投げようとみんな真剣です![]()

ボランティアさんが持ってきてくれた、本物のキジの羽とムクノキの実で羽根つきの羽根作り体験もしました★

「昔は遊ぶものは自分で作った。お寺に行くとムクノキがあってそれをよく拾ってきて遊んでいたんだよ。」と教えてくれました。

最初は羽根に触ることもおっかなびっくりでしたが、どうしたらよく飛ぶかな?と工夫して遊んでいました![]()

おわりの会では、自ら立候補して感想を聞かせてくれました![]()

「おほうとう3杯も食べました。3杯も食べたのは初めてです。」

「ほうとうを自分で作ったのが初めてだったので楽しかったです。」

「ボッチャや昔の遊びが楽しかった。またやりたいです」

「羽根つきの羽根をはじめて作ったので楽しかった!」

大人たちからも感想発表![]()

「おじちゃんはおほうとう4杯も食べました。みんなが作ってくれて美味しかったからだね。」

「おほうとうも太い麺、細い麺、バラエティに富んでいて楽しかったです。お家の人に作り方を教えてあげてね」

「ボッチャなど珍しいスポーツは少し難しかったけど楽しかったですね。また来年も一緒に楽しみたいです」

最後には、ボランティアさんがすずかけの実(プラタナス)を子どもたちにプレゼント![]()

すずかけの実の花言葉は『天才』とのことで、学業のお守りとして用意してくれました!

一緒に食べて一緒に遊んで、大人も子どももたくさんお話をしていたのが印象的でした![]()

今回で5回目の子どもチャレンジ教室、回数を重ねるごとに、企画運営の皆さんの熱意や、参加する子どもたちの笑顔が大きくなっているように感じます![]()

今後も子ども子育てやつしろの取り組みを応援していきたいと思います![]()

八代地域相談窓口

平成30年12月12日(水)に高齢者の皆さんと

「第9回ふれあい交流会」が開催されました![]()

午前中は保育園児による歌とお遊戯を披露していただきました![]()

園児4人が元気に跳ねたり・踊ったりするのを観て、参加者の皆さんの顔が自然とほころぶ姿を見ると、子どもには凄い力があるなぁと思いました![]()

観客からは曲目の違う踊りを何曲も覚えて披露してくれたことに感心していました![]()

午後は小学生との交流会です。

児童5人の自己紹介があり、ご両親のお名前と趣味、好きな食べ物など個性豊かに話されました![]()

ここでサプライズあり![]()

具志堅用高サンタクロース登場![]()

![]()

会場はビックリ![]()

![]() テレビで観る具志堅さん、そのまんまだねと皆さん大喜び

テレビで観る具志堅さん、そのまんまだねと皆さん大喜び![]()

具志堅サンタさんは、テレビ番組の企画で芦川小児童の夢を叶える為にいらしたそうです![]()

具志堅サンタさんも加わりハンドベルの演奏(清しこの夜等)や歌が発表されました![]()

ふるさとの歌を全員で合唱し、高齢者も、大きな声で歌っていました![]()

それから、今年も芦川カルタで盛り上がりました![]()

また、食生活改善推進員さんの指導のもと簡単なおやつ作り(芦川の特産品のコンニャクを利用)をしました。

皆さんで一緒に作ったおやつは最高![]()

和気あいあいのもと、楽しい時間があーと言う間に過ぎ、来て良かったよー。ありがとう!ありがとう!という言葉をたくさんいただきました![]()

児童から鉢植えのプレゼントをいただきました![]()

芦川男衆ボランティアの皆様には高齢者の送迎のお手伝い。食生活推進員の皆様には昼食の料理とおやつ作りの指導をしていただきありがとうございました。

また、地域福祉推進委員さんには第3次地域福祉活動計画の芦川の目標「住民全員がボランティア」を合言葉にご協力いただき、ありがとうございました。

芦川地域事務所 芦澤

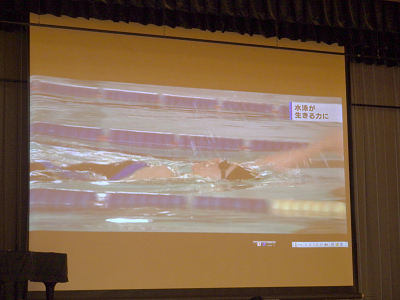

障がいのある人が地域で暮らし続けていくことの中で、不安なこととは何?と聞くと、介護をしてくれる親の高齢化や、緊急時の対応などが挙げられます。

このように、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、障がいのある方の高齢化・重度化や「親なき後」を見据えて、様々な支援が切れ目なく提供される必要があります。そして、 障がいのある方の生活を地域全体で支えるサービスを提供する体制を「地域生活支援拠点」といいます。

笛吹市は、峡東3市(甲州市、山梨市、笛吹市)と共に、現在「地域生活支援拠点」づくりを進めていますが、全国的に見ても、まだまだ進んでいないというのが現状です。

そこで、先駆的に「地域生活支援拠点」づくりを進めている、長野県北信圏域の「のぞみの郷高社総合安心センターはるかぜ」の所長である野口直樹さんを講師に迎え、「住みなれた笛吹市で、幸せに暮らすことの出来る地域づくり」について一緒に考える研修会を開催します。

日時 平成31年1月29日 火曜日 13時30分?15時30分

場所 石和スコレーセンター2階 資料展示室

参加費は無料です。多くの方の参加をお願いします。

後援 峡東地域障害者法人後見支援準備委員会

笛吹市発達障がい児者の暮らしを考える会「みるくらぶ」

参加申し込みは、支援センターふえふき 055-263-1777 雨宮・依田までお願いします。

御坂通所では12月20日、21日にクリスマス会を行いました![]()

まずは、職員のトーンチャイム演奏です![]()

出来栄えは・・・でしたが、利用者様の寛大な心に助けられながら「きよしこの夜」と「ジングルベル」の2曲を演奏しました。利用者様も笑顔で楽しまれていました![]()

続いてはビンゴゲームです![]()

先着5名が景品![]() をもらえるとのことで、皆さんが5名を目指して行いました

をもらえるとのことで、皆さんが5名を目指して行いました

2日連続で景品を獲得された強運の方もいました![]()

サンタとトナカイが利用者様にプレゼントを手渡して回りました![]()

お茶菓子はとても可愛いケーキでした![]()

ボリュームがありましたが、皆さん完食されていました。

今回は2日間クリスマス会を行い、普段とは違った雰囲気での活動に利用者様からの笑顔や様々な声を頂き、とても素敵な2日間になったと思います![]()

これからも利用者様が楽しんでいただけるイベントをどんどん企画し、御坂通所を盛り上げていきたいと思います![]()

次回は【初詣】です お楽しみに

御坂通所 雨宮

平成30年11月18日(日)に『第26回春日居ボランティア祭り』が盛大に開催されました。

当日は、春日居福祉会館、あぐり情報ステーション、郷土館、福祉保健センターと各所にまたがり、それぞれに趣向を凝らしたブースや発表が行われ、盛りだくさんな内容となりました。

窪田巧実行委員長による開会の挨拶![]()

開会式、閉会式を通じて、手話通訳が行われました![]()

![]()

春日居小学校の合唱と演奏で幕を開けました![]()

春日居東保育所のピアニカ演奏![]()

春日居西保育所の太鼓演奏![]()

春日居小学校ボランティア委員会による活動発表

手話通訳も行われています![]()

![]()

当日の主役と言っても過言ではない118名にも及ぶ中学生ボランティア

ボランティア開始式に早朝から大勢集まってくれました![]()

舞台裏では園児ステージ発表の準備で大忙し![]()

目の不自由な方への理解を深めるための白杖体験

屋外の模擬店も大賑わい![]() ここでも中学生ボランティアが大活躍

ここでも中学生ボランティアが大活躍![]()

地域の方々のご尽力のおかげでお祭りの規模が年々大きくなり、当日は900名を越える来場者がありました。

このお祭りは、春日居町地域福祉推進委員会を中心とした実行委員会を立ち上げ、3ヶ月以上も前から準備を進めてきました。

町民総ボランティアへの機運を高め、世代を超えた地域の絆を深めることを目的としています。その絆が若い世代へと受け継がれ、地域全体へと広がり続けていることが実感出来た一日となりました。

ご来場頂いた皆様、運営でご協力頂いた皆様、本当に有難うございました。

![]() つづけ!笑顔のまち 春日居

つづけ!笑顔のまち 春日居![]()

春日居地域事務所

平成30年12月17日にスコレーセンターで、「自分らしさノート」を描いてみよう「支援が必要な子の親なきあとに備えて」と題して、学習会を開催しました![]()

このノートは、支援が必要な子の親御さんにもしものことがあった時や、お子さんの生活環境が変わる転機などに、お子さん自身が周囲の協力を得ながら、自分らしく生きるための手助けとなるノートです![]()

ノート作成の様子

障がいのある子や支援が必要な子の家族にとって「親なきあと」は共通の課題です。多くの親は「親なきあと」について、漠然とした不安を抱えています。しかし、その悩みを解決するために何をしたらいいのか、具体的にイメージしづらいのも事実です。

そこで、今すぐ出来ることの一つとして、親なきあとに子どもが困らないようにするために「自分らしさノート」を実際に参加者の皆さんと一緒に描いてみる学習会を開催しました。

当日は、家族・福祉関係者・市民生活支援員等から30名のご参加をいただき、福祉後見事務所の宮沢秀一先生をアドバイザーに迎え、和やかな雰囲気の中でノート作成に取り組んでいただきました![]()

参加者の皆様からは以下のような様々な意見をいただきました。

このノートはまだ試作版なので、今回の参加者の皆さんの声を反映してより良いものにして、皆さんにお届けしたいと思います![]()

「参加者の声」

・書くことで気づくことが多かった。ノートが必要だと思った。

・今回参加しなければノートの存在も知らなかったのでとても勉強になった。

・書くのが大変なのでPCで入力できるようにしてほしい。

・成年後見人の勉強をしたいという同士がみつかり、つながりがあったことが嬉しかった。

・自分と子どもの長い人生をこのノートに書き込むのは非常に難しいが、皆さん色々なことを抱えているなと思った。

・伝える対象として、支援者だけでなく家族や子ども向けもあったらよい。

・もう少し普段から子どものことを観察しないといけないなと思った。

・自分らしさノートの存在を知れてよかった。新たな発見がいっぱいあった。参加出来てよかった。

全体の様子

今回は「共に創造!みんなの未来!! ほっとかない ほっとけない 小さなおせっかい」のテーマのもと分科会・全体会・記念講演が行われ、第一分科会「共生・地域づくり」において当事業所の田草川が「地域の方々の支えがあり、自宅で生活ができた事例」を発表させて頂きました。

-thumb-500x259-11067.jpg)

考察としては以下の2点があげられました。

・地域と関係性について確実に把握することや情報交換が必要。

・事例を通して地域住民が自分たちの住む地域を見つめなおすきっかけとなり、地域での助け合いの輪が広がると考えられる。

これ以外にも20事例ほどの報告があり、各発表の事例を通して、日々行っているケアマネジメントについての振り返りや理解を深めるとともに、様々な支援のあり方に対してのヒントを学ぶことができました。今後のよりよいケアマネジメントにつなげられるようにしていきたいと思います。

居宅 宮下