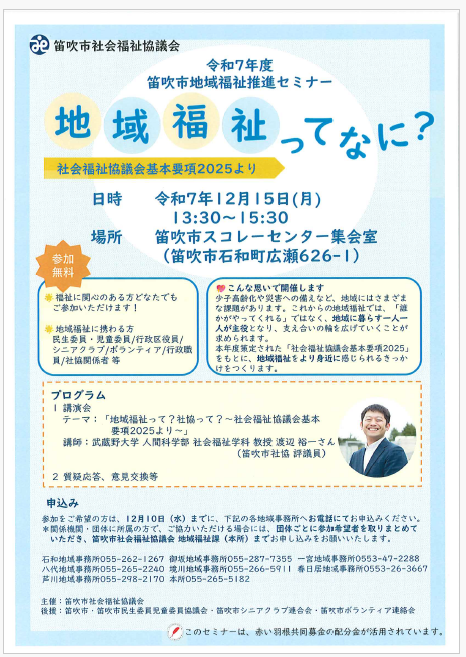

福祉教育推進事業説明会はすでに地域福祉課職員からアップされていますので、ジチョーは地域課福祉職員の動きをお知らせします。

会場は1時間も前からテーブルを並べたりの会場づくり。資料はもっと前から作成しています。

開場30分前に全体ミーティング。今回もわずか1時間の説明会。先生たちも通常授業が終わってから急いで参加ですから。事前の時間割がとても大事です。

いつもは各地域事務所に分かれての仕事。主な地域福祉課のメンバーが集まっての事業は実は少ないのです。特に新人職員が現場を知るチャンス。先輩たちがどんな話し方をして、どんな内容で理解を深めていただけるかの実地の場です。

定時には先生たちも来場。時間ピッタリに開始しました。

福祉教育というと、車いす体験や白杖体験、手話講座など、生活のしにくさに対して、どんな道具を使って解消するか、という紹介が多くみられます。それも大事ですが、社協が大事にしているポイントは共生社会構築。普段の生活に隠れた、生活のしづらさを発見・共感する試みもプログラムに入れています。

今回のポイントは申請や手続きに関わることですが、どんなことが出来るかなどの内容の質疑もありました。

さて、今回は春日居の職員である、程原さんを紹介します。程原さんは昨年まで支援センターふえふきに所属し、境川の福祉教育で講師を担うことに。事前に準備も重ねていたのですが、当日体調不良でお休み。自身も福祉教育を受けて来た思いがあり、子どもたちと一緒に活動したいという強い思いがあります。

今年の地域福祉課は半分の職員が入れ変わる状況ですが、新職員も、また地域福祉課に復帰した職員も役割を担いながら、伝えています。

もう一人紹介します。今回も山日新聞の記者の鈴木さんが取材に来てくれました。実はジチョーも先日取材を受けたのですが、端的に記者さんは質問をします。福祉関係者ならニュアンスで分かってしまう話も、福祉の関係では無い人たちに伝えるためには、出来るだけわかりやすい言葉が必要です。

記者の鈴木さん、色々とありがとうございます。市民の皆さんに分かりやすく社協の活動を広めて下さい。

全体司会は長谷部課長が進行。結果的には5分ほどオーバーしましたが、1時間という制約の中で、まだまだ足りない部分はありますが、何とか終了となりました。

そして、現場復旧。テーブルの配置を直し、整理して終了。短く反省会を終えて、またそれぞれの地域に帰っていきました。

まだまだ不明な点もありますが、今後は各地域の職員にお問い合わせください。

ジチョーでした。