ジチョーは、今年も障害者地域差別相談員を受任したことをお伝えしましたが、その「合理的配慮」に関わる事例を紹介します。

現在、社協が運営する一宮障がい福祉サービス事業所の就労継続支援B型事業所、通称「スマイルいちのみや」を利用されているAさんです。

Aさんは聴覚過敏という特徴があり、Aさんにとって不快となる様々な音があります。

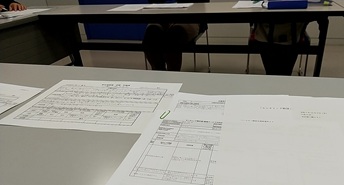

この日、Aさんはスマイルで皆さんと一緒に行った作業の出荷係。車に荷を積んで、元受け会社に納品する場面です。Aさんが持参するヘッドホンを付け、自分のスマホに繋げて音楽を流し、作業をしています。

一般的には、音楽を、それもイヤホンなどで聞きながらの業務は不謹慎とされてしまいます。周りからの指示が届きにくくなること、Aさんだけ好きな音楽を聴いての作業はずるいなど、否定的な考えで業務中はしないことを一般では昔から求められています。

就労継続B型は、基本的には就労するための訓練、社会参加の訓練という意味合いでのサービスですので、サービス利用者であり、労働者でもあります。

しかし、Aさんがより良く活動し、訓練の成果を上げることを考えた場合、着用した方がより集中出来ることが分かっています。

そこで、状況によってはヘッドホンを着用することを施設で話し合い、また本人家族とも話し合い、必要に応じて使用することにしました。

この日も自分でヘッドホンを付け、胸ポケットに入れたスマホを自分で操作して作業を始めました。小さな箱を車に積んでいますが、小さな箱でも結構な重さがあります。

これも、「合理的配慮の提供」のひとつです。Aさんの特徴に合わせ、様々な取り組みの中から選び、試す。また、Aさんだけが良くなればいい、ではなく、周りの方々もそれに協力できる環境を整えること。

これ、福祉現場では当たり前のこととされていますが、先にも書いた通り、一般的にはあまり知られていません。だからこそ、こういう配慮を周りの理解の上で行えば、いわゆる「働けない人たち」の中には同じ対等で出来る可能性があることも知っていただきたいと思います。

相談員の業務は、Aさんの対応、事業所の対応は当然ですが、こういった事例を広く世に伝え、一般の方々も同じように理解を広めていく役割もあります。

スマイルの軒先のレモンの木にも花が咲きました。